- 撰文: 安太然

- 翻译: 安太然

I

1630年,⼜⼀轮⿊死病在⽶兰阴燃待发。适有三个法国⻘年——⼀个是学者,⼀个是画 家,还有⼀个是⼯匠——⼀路向南旅⾏⾄此,慕名来访⽶兰古迹。这⼏位外国建筑爱好者凝神注视着⽶兰⼤教堂⽴⾯上的浅浮雕,当时的⼤教堂尚远未建设完成。他们难抑轻抚雕塑的冲动,在⽆⾔的惊叹中,伸⼿摸向⽴⾯上的康多怡亚⼤理⽯,仿佛视觉根本不够⽤⼀ 样,却没有注意到,在他们身后已有⼀⼤群警觉的本地⼈疑⼼重重地围了起来。这些本地市⺠怒容满⾯,在他们暴怒的围攻之下,这三位年轻的法国⼈不知所措。原来,这三个可怜的外国⼈被误认为是邪恶的「涂油者」(untori)成员,当时⼈们普遍相信,该神秘团体蓄意在建筑物上涂抹毒膏以扩散瘟疫。要不是地⽅⾏政官及时赶到将三⼈拘捕,他们恐怕就要被愤怒的本地市⺠处以私刑了。①

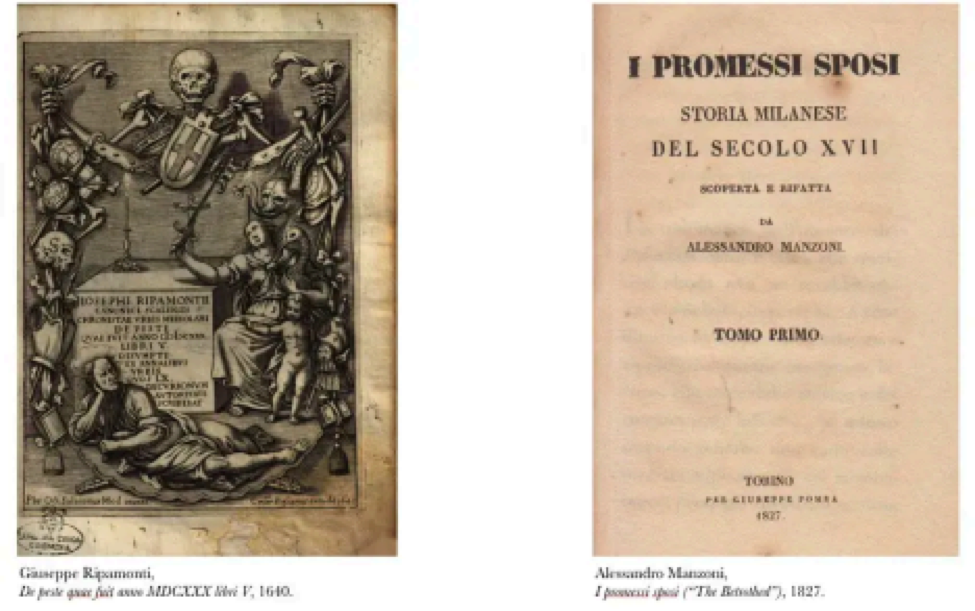

这个故事被⼗七世纪的意⼤利编年史家朱塞佩·⾥帕蒙蒂(Giuseppe Ripamonti)亲眼⽬睹并⽤拉丁⽂记录下来,近两个世纪后,亚历⼭德罗·曼佐尼(Alessandro Manzoni)在其历史⼩说巨著《约婚夫妇》(I promessi sposi,1827年)中使之永垂不朽,⽽曼佐尼的主要⽂献资料正是⾥帕蒙蒂对1630年⽶兰瘟疫的⽬击记录。⼩说家以适度的讽刺⼝吻写道:「似乎是为了确定它真的是⼤理⽯做的,他们中的⼀个⼈伸出⼿摸了(“toccare”) ⽯头。这就够了。」② 触摸建筑——此处是为了确定其建筑材料——已经⾜以证明有罪了。对流⾏病的恐慌和归罪不啻⼀种甚嚣尘上的社会流毒,仿佛是觉得⽤⼩说的⽅式对这种流毒进⾏重新评估还不够,曼佐尼在《约婚夫妇》的第⼆版中引⼈瞩⽬地附上了他著名的历史评论⽂章《耻辱柱的历史》(Storia della colonna infame,1840年),直接将对「涂油者」的歪曲审判作为主题。③ 的的确确,当偏执的互相指责和歇斯底⾥的互相伤害充斥整个城市之时,公共建筑被认为很有威胁,触摸建筑被认为是⼀种犯罪。

从⾥帕蒙蒂对这⼀事件的拉丁⽂记录,到曼佐尼对这⼀事件的意⼤利⽂重写,这⼀转换(和翻译)过程并⾮表⾯上看起来那样平滑⽆碍。在⾥帕蒙蒂的原⽂中,三位法国旅⾏者对触觉的调⽤恰恰不是为了验证视觉(到了曼佐尼这⾥变成了 “per accertarsi ch'era marmo”,仿佛仅仅有视觉是不可靠的),⽽是对视觉的补充。事实上,曼佐尼 “toccare”(「触摸」)⼀词在原⽂中找不到对应的拉丁⽂;在⾥帕蒙蒂的原⽂中,我们完全看不到对触觉的任何明指:

[…] atque pulcherrimum hauserant oculis, etiam altero hoc delibare sensu, & manum subinde admouebant.④

[…] 他们把这些在眼睛看来最精致的东⻄(向⾃身)拉近,⽤另⼀种感官去享受(delibare),并⽴即移动他们的⼿。

换句话说,在⾥帕蒙蒂⼗七世纪的原始资料中,触觉——此处所谓「另⼀种感官」——只获得了些微的暗示;是⼗九世纪的曼佐尼把⾥帕蒙蒂极其模糊的拉丁语单词 “delibare” (它跟“toccare”来⾃完全不同的词根;想翻译这个动词并不容易,它真正的意思是拔掉、刮掉、减去,以及引申为啃咬或通过品尝来享受)翻译成了毫不含糊的现代意⼤利语 “toccare”。从 “delibare” 到 “toccare” 的翻译中,触觉从⼈类感官的混沌⺟体中被抽象出来,成为了视觉的佐证。⑤

严格来说,1630年的三位建筑朝圣者直到两个世纪后才「触摸」到了⽶兰⼤教堂的外⽴⾯,⼩说家为编年史家的死语⾔注⼊新⽣,将三⼈的不幸经历以虚构的⽅式重演。⼀个学者、⼀个画家和⼀个⼯匠在此联⼿(还有什么故事能更恰到好处地讽喻学术、艺术和技术在我们称之为「建筑」的事物中的惊险统⼀?),可他们对⼼仪的古迹的真正「触摸」却姗姗来迟。⑥ 随着多种动因在地理和时间中穿⾏(就像这三位法国⻘年⼀样),对公共空间中的身体接触的恐惧——主要由对传染病的恐惧引起(恐惧可能⽐疾病本身更有传染性)——逐渐演变成了我们今天所理解的样⼦。⑦

II

只是因为摸了摸建筑,这三位法国旅⾏者就差点丢掉性命。⽽有⼀个事实,⾜以使得这个问题变得更复杂,那就是,他们摸的并不是随便⼀座建筑的墙壁,⽽是⼀座⽤来供奉神灵的宗教建筑的墙壁,⼀个在其神圣性中已经⾃带⾃反性质的⽭盾综合体:既排斥⼜吸引、既禁忌⼜诱惑、「既森然可怖⼜引⼈⼊胜的奥秘」(mysterium tremendum et fascinans)。⑧ 英⽂词语“sacred”(「神圣」)由拉丁语 “sacer” 衍⽣⽽来,这个词本 身就是⼀个「⾃反词」(“contronym”,指具有两个相反意思的词语)的有名例⼦,它包 含了圣洁和不敬、崇拜和憎恶的双重含义,或者从空间的⻆度来说,既是包纳⼜是禁⽌。⑨

在他的⽂章《触摸》(Touch,1996)中,⽂学理论家加布⾥埃尔·乔⻄波维奇(Gabriel Josipovici)针对基督教中对于触摸的两种态度进⾏了⼀个重要的区分:⼀种触摸是为了 矫正怀疑,另⼀种触摸是为了跨时空的相遇。⑩ 根据乔⻄波维奇的看法,使徒托⻢斯 ——他通常被称为「怀疑者托⻢斯」(Doubting Thomas),因为他在第⼀次被告知耶稣 复活时表示怀疑——他触碰耶稣圣伤的⼿体现了前者;⽽朝圣者对可以触摸的圣物的崇拜则是后者的典例。怀疑者托⻢斯将⼿指伸⼊受难的基督的伤⼝,他进⾏身体接触的⽬的是为获取物理上的证据,因为对他来说,视觉不⾜以使他相信如此不可思议的事情。⑪ 相反,乔⻄波维奇指出,中世纪早期的朝圣者——就像我们的法国建筑朝圣者⼀样——对她们旅⾏⽬的地的遗迹和圣物所蕴含的功效深信不疑。诸如圣彼得的“brandea”(碰过圣彼得⽯棺的布条)等「接触性遗物」(contact relics)被认为与所有圣⼈遗物⼀样,满盈圣⼈的「实存」(praesentia,“神圣的物理存在”),并能散发出同等的治愈⼒。⑫ ⽤乔⻄波维奇的话说,「实际上,使徒托⻢斯就是⼀个现代的怀疑论者,他不愿意相信任何他⾃⼰看不到和摸不到的东⻄」,⽽对于虔诚的朝圣者来说,「朝圣的地点不仅仅充满神⼒,⽽且是⼀个与另⼀个时空相遇的地点。」⑬

在曼佐尼对⾥帕蒙蒂的故事的重述中,他不动声⾊地将⼀种触摸转变成了另⼀种,把三位建筑朝圣者变成了三个「现代的怀疑论者」。在⾥帕蒙蒂那⾥,三位外国旅⾏者满怀爱慕, ⽤⼿指抚弄⼤教堂外⽴⾯上⼤理⽯纹理,以召唤⼀个看不⻅的过去和⼀个可能的未来,这种忘我的陶醉被⼩说家曼佐尼彻底改头换⾯,变成了⼀种对视觉的怀疑,死死锚固在彼时彼地的具体现实之中。

乔⻄波维奇提醒我们,只有抱持信徒对待触摸的那种态度,圣⼈才有可能治愈疾病,⽆论是各种宗教传统中的按⼿礼或涂油仪式,还是能治疗瘰疬的「国王神迹」(les Rois thaumaturges)。⑭ 验证性的、怀疑性的触摸恰恰相反:这种触摸只把触摸作为对视 觉的⽆效性的补救,是⼀种补偿性的、不相信的感官,⼀种可能传染疾病的接触。在各种通过信仰进⾏治疗的实践中,触摸是治疗的媒介;然⽽在⼤流⾏病期间,它同时也是疾病的媒介。此处我并不是说,相遇和验证、“delibare” 和 “toccare” 分别代表了历史上对于触觉的两种前后相继的态度。相反,这两种相互⽭盾的态度⾃始⾄终⼀直共存,不停地碰撞、合并,共同进化。⼤流⾏病将两者之间的冲突和⽭盾暴露⽆遗。

III

COVID-19 爆发后,耶路撒冷的朝拜者不再被允许亲吻哭墙。⑮ (若要证明嘴唇和⼿ 的关系之近,我们可以指出 “delibare” ⼀词明确具有的味觉⽅⾯的含义,更不必说 “taste” 和 “tactile” 两个英⽂单词之间亲密的衍⽣关系)。当虔诚的亲吻被禁⽌的时候,去「触摸」耶路撒冷⽼城那堵受⼈崇敬的墙的东⻄变成了消毒剂。⑯ ⻄班⽛有天主教徒在复 活节前排队亲吻耶稣和玛丽雕像的传统,如今这⼀传统也变成了⼤流⾏病的牺牲品。前往⻨加的副朝覲(umrah)宣布暂停,使得⼤批穆斯林⽆法在今年亲吻克尔⽩的⿊⽯。就像⼗七世纪被诬指为「涂油者」的⼈们那样,在伊朗库姆的法蒂玛圣陵舔⻔的信徒⾯临牢狱 之灾。⑰

类似的例⼦数不胜数,映照了宗教礼拜仪式的历史上有关仪式性亲吻、触摸及其卫⽣学影响的诸多情节。⻄⽅中世纪晚期,不少地⽅形成了在弥撒上亲吻圣像牌的习俗,⽤以代替司仪神⽗和会众之间的直接亲吻,据说形成这⼀习俗的其中⼀个原因就是对瘟疫传染的恐惧。也因为这个原因,亲吻祈祷书⼿稿的惯例在中世纪晚期得到加强,有时候狂热的信众甚⾄还会直接啃噬祈祷书。⑱ 我们还可以回顾⼀下1656年罗⻢的⿊死病疫情,当时的教皇亚历⼭⼤七世委托他的艺术主理⼈吉安·洛伦佐·⻉尼尼(Gian Lorenzo Bernini)为圣 彼得⼤教堂新铸⼀组⻘铜⼗字架——换⾔之就是教皇想要⼀些没有被⿏疫污染的新⼗字架——因为旧⼗字架都拿去给罗⻢瘟疫隔离站(lazaretto)那些奄奄⼀息的病⼈⽤了,于是他们可以在死前吻着这些⼗字架忏悔并领受圣餐以获⼤赦。⑲ 毫不夸张地说,⻉尼尼的项⽬正是诞⽣于以下两⽅⾯的张⼒之中:⼀⽅⾯是对圣物所散发的治愈⼒的触觉渴望,另⼀⽅⾯是对「反遗物」(anti-relic)——也就是⿏疫罹难者的⼫体——的触觉回避,因为它们辐射着疾病和污染(就像中世纪威尼斯的基督徒害怕接触犹太⼈⼀样,因为他们认为犹太⼈在⾁体上道德败坏,此外还指责犹太⼈传播瘟疫)。⑳ 中世纪早期以来的基督教传统中,圣物⻓期与上帝的「清洁神⼒」联系在⼀起,这种⼒量在各类信仰疗法中得到发挥。这么来看,亚历⼭⼤七世出于卫⽣⽅⾯的考虑⽽回避对⼗字架的触摸就显得特别反常了。㉑

我们可以进⼀步说,宗教空间中出现卫⽣话语是宗教信念发⽣动摇的征兆。⽆独有偶,恰恰是在最终导致天主教会⼤分裂的宗教改⾰运动期间,出现了越来越多有关圣⼈遗物是不是⼲净的讨论。在他的⼀次谈话中,⼈⽂主义学者伊拉斯谟(Erasmus)为我们提供了⼀个特别能说明问题的奇怪例⼦:1514年的⼀天,英国宗教改⾰运动的破晓之际,伊拉斯谟和他的朋友约翰·科利特教⻓(dean John Colet)⼀起出发去圣托⻢斯(注:另⼀个圣托⻢斯,不是上⽂中的「怀疑者托⻢斯」)在坎特伯雷的圣地朝圣。在⼤教堂⾥,他们被要求亲吻圣⼈的诸多遗物,这些遗物包括刺穿托⻢斯⼤脑的⽣锈的⼔⾸、殉道者的粗⽑衬⾐、头⻣、⻣头、⽛⻮、圣⼈擦汗的圣布等等。在他们回伦敦的路上,⼀位⽼修⼠让他亲吻圣托⻢斯的鞋上的⼀块布料。伊拉斯谟为了安抚这位修⾏者,给了他⼀个硬币,这时科利特对他的朋友说:「这些傻⽠真的是要让我们亲吻每个好⼈的鞋⼦吗?他们把能找到的最肮脏的东⻄挑出来,然后要求我们去亲?!」㉒ 正是在两种触觉态度之间越来越深的裂痕中,科利特对卫⽣问题的关切涌现出来。

IV

伴随宗教改⾰运动的展开,⼤量圣⼈遗物的功效和真实性受到质疑,⾮但如此,遗物这个概念本身也发⽣了动摇。㉓ 随着⿊死病在中世纪末和⽂艺复兴时期的欧洲达到⾼峰,对遗物作伪的怀疑也变得越来越普遍——这绝⾮巧合。对可触摸遗物的质疑之声⽐⽐皆是,相应的,圣物作为⼀种跨时空相遇的神圣⼒量⽇渐式微。⼗六世纪的⽅济会修⼠弗朗索瓦 ·杜·穆林(François du Moulin)到法国⻙兹莱的圣抹⼤拉的玛利亚隐修院(Basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay)的地下室朝圣时,被告知圣物盒中抹⼤拉的玛利亚的头⻣上有耶稣的⼿指印,他嘲讽道,虽然修⼠们把这个圣物称作 Noli me tangere (「别摸我」,耶稣对抹⼤拉的玛利亚的著名禁令),它还是叫 Noli me credere(「别信我」)⽐较合适。㉔ 因为不再轻信,对圣物的触摸就不再是⼀场与⽆形的神之间的跨时代对话,本来有弯曲时间之魔⼒的神圣相遇被⽆情地揭露为⼀场骗局。⽤艺术史学家克⾥斯托弗·S·伍德(Christopher S. Wood)的话说,类似这样的情况「⾜以揭示⼈造物和时间之间关系的深层结构」。㉕

乔⻄波维奇归纳的两种触摸态度对应了圣物的两种时间状态。第⼀种态度下,被虔诚的朝圣者热情触摸的圣物不仅在类型和拓扑的意义上成为神的象征,⽽且总处在⼀个不稳定的时间状态下。㉖ 与其说朝圣者在空间中旅⾏以触摸圣物,不如说圣物在时间中旅⾏以触摸朝圣者,在有形的现在和⽆形的过去之间调停⼀个不可逾越的距离。㉗ ⽽在另⼀种态度下,也就是怀疑论者的态度下,圣物的调停机制崩溃了,伸出的⼿被锚固在线性时间上的某个精确的时刻,成为了时间的⻅证者和校正者。

这两种时间状态共存于所有圣物中。它们⼀直在互相作⽤、互相竞争,在不稳定的⾮线性时间和确定的线性时间、「相遇」和「验证」、轻信和不信、圣⼈遗物的概念和艺术原真性的概念、⾥帕蒙蒂的 “delibare” 和曼佐尼的 “toccare”之间不断摇摆。㉘ 就与神的关系⽽⾔,⼀般情况下,「相遇」的时间状态通常会遮盖「验证」的时间状态。然⽽,在特殊情况下——⽐如⼤流⾏病疫情期间——两种时间状态之间的冲突就会从根本上加剧,把圣物本身和远道⽽来的朝圣者的时间旅⾏许可都⽆情吊销。(这三个年轻⼈什么时候才能再次摸到建筑呢?)说起这⼀旅⾏许可,也许现在的我们⽐以往任何时候都更需要它。

原载于 e-flux Architecture - Sick Architecture,2021年11月。Link

©️ 2022 Tangent Essays and the author